【2024.06.17公開】初版公開。ただいま記事作成中

【おさらい】MGSDRVとは

MGSDRVは、8bitパソコン「MSX」の主要な音源であるPSG音源(AY-3-8910)、FM音源(YM2413, いわゆるOPLL)、SCC音源を用いて最大17音まで演奏出来る、Musicドライバ(音楽演奏ソフト)です。

↓ MGSDRVの解説ページはこちら ↓ gigamix.jp

ベンチマーク元のデータ

2024年6月17日現在、現在最強のMGSDRV形式データ(いわゆるMGSデータ)は、これだ!!

すべての始祖。MSXの音源(PSG・OPLL・SCC)は安価だし貧相だし…と揶揄されながらも、とにかく楽曲のクオリティがMSX史上かつてなく圧倒的に凄すぎる。このデータが存在しなければ、以降のベンチマークテストが行われることは無かった…

YouTubeの再生動画も、ぜひ視聴してみてください。高評価とチャンネル登録も忘れずに!

ベンチマーク結果

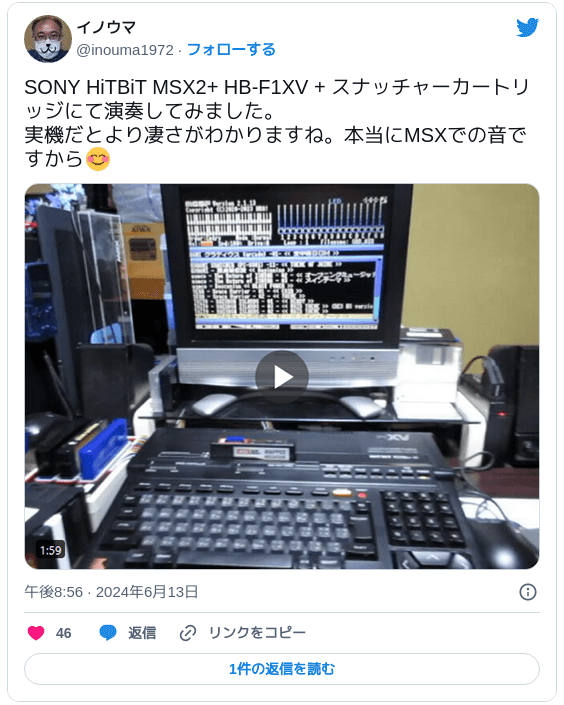

ソニー HB-F1XV(MSX2+)

MSX2+の場合、基本的にFM音源は本体に内蔵されていますので、SCC音源となる「スナッチャー」サウンドカートリッジ(いわゆるSCCカートリッジ)をスロットへ挿入すると、音源的にフルスペックの環境となります。

MSXの各種本体はカートリッジスロットで拡張した外部音源の音量ならびに音質は本体の設計によってまちまちで、この内容に揃えようというような明確な業界基準がありません。その中でもソニーの各機種は各音源間の音量バランスが良く、MGSデータの楽曲を再生するには好環境と思います。

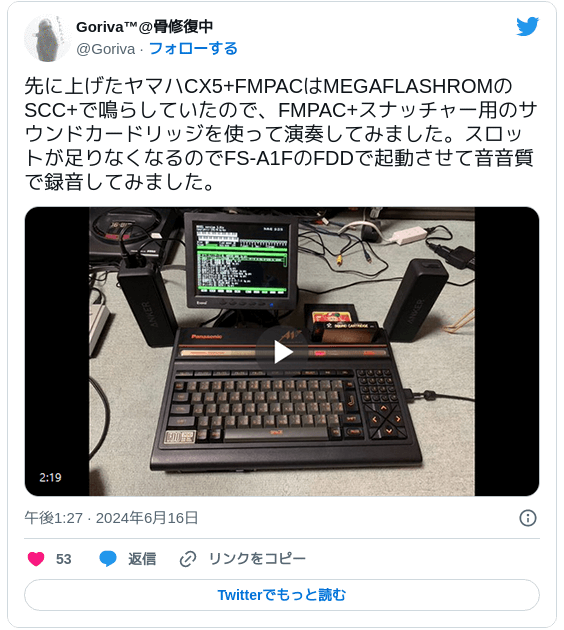

パナソニック FS-A1F(MSX2)

MSX2の場合、「FM Pana Amusement Cartridge(いわゆるFMPAC)」と「スナッチャー」サウンドカートリッジの両方をスロットへ挿入すると、音源的にフルスペックの環境となります。

MGSDRVの動作環境としてMSX2以上・MSX-DOS2が必須とされていますが、MGSデータを再生するだけなら再生アプリ(MGSEL)自体はMSX-DOS1で起動できます。

ヤマハ CX5(MSX1)

MGSDRVの動作環境としてMSX2以上・MSX-DOS2が必須とされていますが、MGSデータを再生するだけなら実はMSX1でも再生可能です(RAMは64kB以上必要)。

MSX1の場合、音源はPSG音源しか本体に内蔵されていません。しかしこちらの環境では「MegaFlashROM SCC+SD」という多機能カートリッジを利用することでMSX1においても512kBのRAM増設とSCC互換機能を備えたうえでMSX-DOS2の上位互換DOS「Nextor」が起動可能となっていて、さらにFMPACをカートリッジスロットに差してFM音源を利用可能にし、再生アプリ(MGSP)で楽曲を聴けるようになっています。

「MegaFlashROM SCC+SD」はMSXのファイルストレージにSDカードを利用できたり前述の機能も追加できたり…と、令和のMSXシーンにとってぜひ一つは持っておきたい便利アイテムです。

↓ 通販サイトはこちら ↓ www.msxcartridgeshop.com

Mu-PLAYER(MSX turbo R)

Mu-PLAYERはMSX turbo R向けの音楽制作環境で、PCM 8音の音声合成およびSCC音源のエミュレートが可能です(ソフトウェア音源)。本体にSCCカートリッジを挿入しなくても本体内蔵PSG・OPLLと合わせてフルスペックの楽曲が楽しめます。

MSX turbo Rの2機種(FS-A1ST・FS-A1GT)はカートリッジスロットで拡張した外部音源の音量が大きめに再生される特性がありますが、SCC音源が本体のみで利用できるのであればそのような特性をソフトウェアで吸収することもできます。

↓ 解説ページはこちら ↓ mdpc.dousetsu.com

SX|2(MSX互換機)

SX|2はFPGAで記述されたMSXのハードウェア互換機です。OPLL音源もSCC音源もFPGAで実装されていますが、ここはあえての実物(SCCカートリッジ)で。

↓ 通販サイトはこちら ↓ www.8bits4ever.net

週刊MSXを作る(手作りMSX)

MSXにまつわるICを自作の基板に自分でハンダ付けし、カートリッジスロットにSCCカートリッジを接続。ハードウェアスペックはMSX1相当となります。自作の本体でも動くの素晴らしい!

↓ 解説ページはこちら ↓ chikuwa-empire.com

MGSPICO(Raspberry Pi 再生環境)

MSXの音源カートリッジを装着できる基板を自作し、Raspberry Pi PicoでMGSデータを再生。このデータをテンポずれを起こさず再生するためにCPUのクロックアップを実施。

↓ GitHubはこちら ↓ github.com

MSXplay(オンライン MGSDRV MML制作環境)

MSXplayはまさにたかをさんの作業場であったWebサービスですが、他機種や他の再生環境で利用可能なVGM(Video Game Music)形式データをエクスポートする機能があります。しかしたかをさんのMGSデータはエクスポートが機能しないほどに重たいデータだった…!!

↓ Webサイトはこちら ↓ msxplay.com

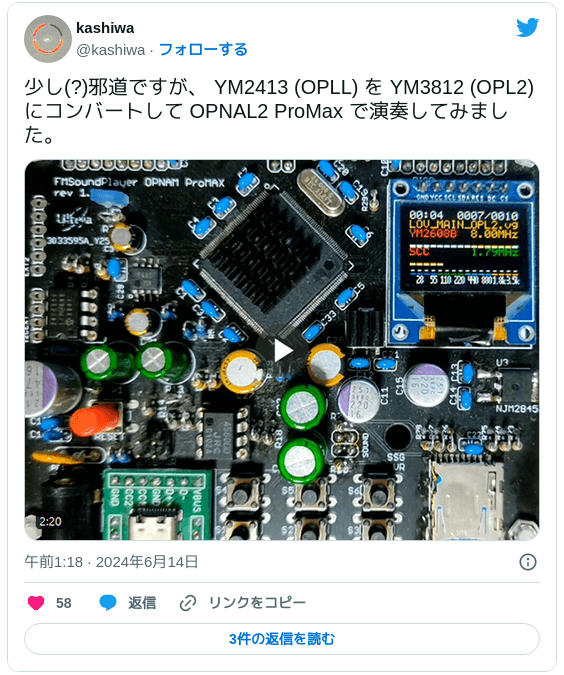

OPNAL2 ProMax(携帯型FM音源モジュール)

各種FM音源チップを装着できる基板を自作。今回OPL2チップを採用するにあたり、VGMデータのOPLL再生部分をOPL2へコンバート。コンバートでもかなりいい感じに聴こえる!!

OPLLのデータをOPL2などの上位互換チップで遜色なく再生できるようになると、MSXの楽曲なのにMSXのシーンを超えて広がりそうですね。

↓ 通販サイトはこちら ↓ fmsoundmodule.booth.pm

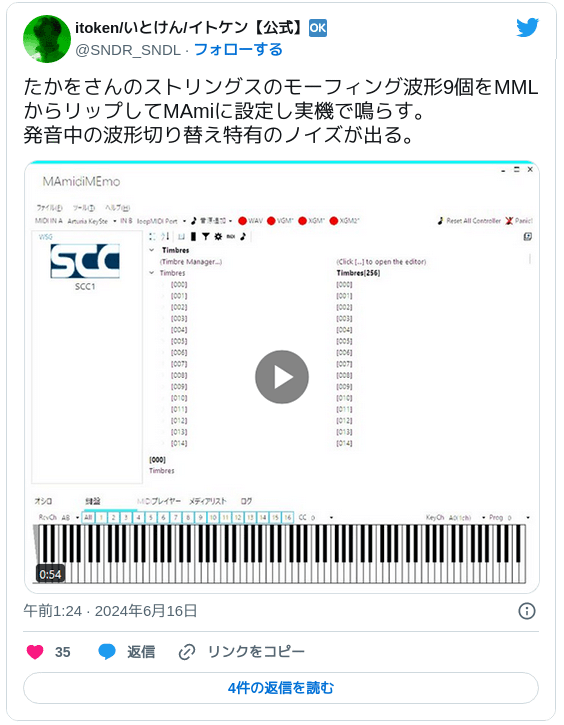

バーチャルMIDI音源(MAmidiMEmo)

MMLに含まれるSCCの波形定義を抽出して音色化。音を鳴らしてみると波形のノイズがわかりやすい。

↓ GitHubはこちら ↓ github.com

【参考】各音源の音量確認用MGSデータ

たかをさんが作成した、音量確認用のMGSデータです。

前述しましたが、MSXの各種本体はカートリッジスロットで拡張した外部音源の音量ならびに音質は本体の設計によってまちまちで、この内容に揃えようというような明確な業界基準がありません。令和の時代になりMSXplay(Webブラウザ)でMMLが作成できるようになったため、2024年現在は各音源の音量バランスをMSXplayを基準として、各種再生環境は各音源の音量バランスをMSXplay側へ似せるようにしておくことをオススメします。

音量確認用のデータは、1フレーズごとに各音源を順番に再生していきます。それを聴きながら音源ごとに音量を調節して「どれも似たような音量」に揃えることが目標です。

- 1.(音量大) OPLL → PSG → SCC → ミックス

- 2.(音量小) OPLL → PSG → SCC → ミックス

- 3.(おまけ音量大) OPLL → PSG → SCC → ミックス

- 4.(おまけ音量小) OPLL → PSG → SCC → ミックス

なお、MSXの実機では特別なハードウェアを用意しない限り音源ごとに音量調節することは殆どできません。やれるとしてもFMPACの大・中・小の3段階くらいです。ですが、自分のマシンはどの音源が大きい音・小さい音なのかの特性を予め知ったうえでデータ制作に臨むことは、多くのリスナーの再生環境に広く配慮できるという意味で有意義です。