【2013.8.29更新】MSXではない独自規格でした

これまでの議論を総括するに、メダル刻印機のハードウェアアーキテクチャはMSXではない、との結論が出ました。(去る2004年8月30日20:30に本記事を公開した当初は「メダル刻印機の中身はMSX?」の疑問をブログに公開し、それなりの反響がありました)

事の顛末と当ブログへ寄せられた議論は残しますので、参考にしてください。

twitterと、当ブログのコメントで正式な情報をお寄せいただきました。ありがとうございました。

事の発端

メダルに記念日や名前を入れる機械です。

これって画面を見た感じはMSXパソコンですかね・・・?

そういやこのまえ箱根へ旅行した際に僕も芦ノ湖遊覧船乗り場で見ましたよ、MSXっぽいメダル刻印機を。

ん!?確かにMSXっぽいけど違うような…

僕も一応、他の観光客や店員に怪しまれない程度に凝らして見てはいたんですが、おっしゃるようにかなりMSXっぽいです。モニタはソニー製でアナログRGB(21pin)の贅沢仕様。うちのモニタと同じだ!(^^; グラフィックは8×8ドット(1キャラクタ)毎に色を変える処理をするのもまたMSXっぽい。

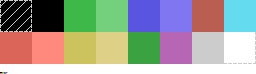

しかし、どうにもひっかかることがあります。MSXは16色が表示できますが、このメダル刻印機はデジタル8色しか使っていないような気がします。なんと言うか、MSX1では出なさそうなデジタルらしい発色で、特に紫の発色がMSXのCOLOR 13と似ていない気がしました。

via: List of 8-bit computer hardware palettes - Wikipedia, the free encyclopedia

また、メダル刻印機のタイトルグラフィックスが、実はビットマップではないか、の疑惑があります。MSX(1)のVDP(TMS9918)はご存知の通りビットマップモードが存在せず、横8ドット毎に2色しか使えない仕様がありますが、今回の写真をよく見てみると、8ドット毎に3色以上載せてるラインがどこかにあるような気がします。いや、仮にあったとして、スプライトを重ね合わせて絵を描けば可能ですが…やはり考えにくい。

アナログRGB(21pin)が接続できる、デジタル8色のビットマップ表示が可能な当時のアーキテクチャ…って、何!?(^_^;

メーカーが判明する

メダル刻印機のポータルサイト(笑) メダロマニアックス さんで分かりましたが、この機械の製造元は 茶平工業 というメーカーさんらしいですね。記念メダルの歴史 というコンテンツの「メダル販売機の変遷」に紹介されている4代目が、この端末でしょう。このメーカーに問い合わせてみるのが一番手っ取り早いかもしれない!が、そんなことする勇気がない!(^_^;

スラッシュドット)で記事化されました(されてしまいました)

srad.jp 会社のお問い合わせ窓口からこのような趣味的な私信を問い合わせることに対しては、2004年当時から賛否両論がありました。twitterの公式アカウントが当時に存在していれば回答がいただけたかもしれませんが…。

【2021.7.12】お詫び

しかし当時問い合わせるという手間を惜しんだことで、「メダル刻印機の中身はMSX?」という怪情報が正しい情報として誤認識され、根付き、2021年現在においても未だMSXのコミュニティの枠を超えて情報の混乱を招いてしまっている現実があり、これについて深く反省しています。本当に申し訳ありませんでした。